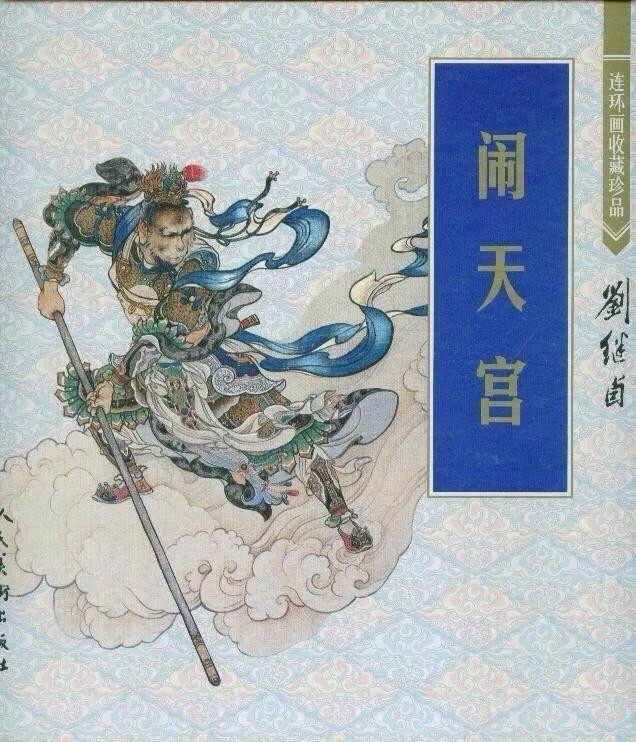

“俺老孙来也!”提起这句话,想必大家脑海中都会浮现出那个头戴凤翅紫金冠、身披锁子黄金甲、脚踏藕丝步云履的齐天大圣形象。今天要带大家领略的,便是刘继卣先生笔下那堪称工笔连环画史诗的《大闹天宫》组画 。

刘继卣,这位中国近现代史上卓有成就的绘画大师,被赞誉为“新中国连环画奠基人”“连坛第一人” 。他出身绘画世家,自幼便展现出非凡的绘画天赋,在父亲刘奎龄的悉心教导下,绘画技艺日益精湛。

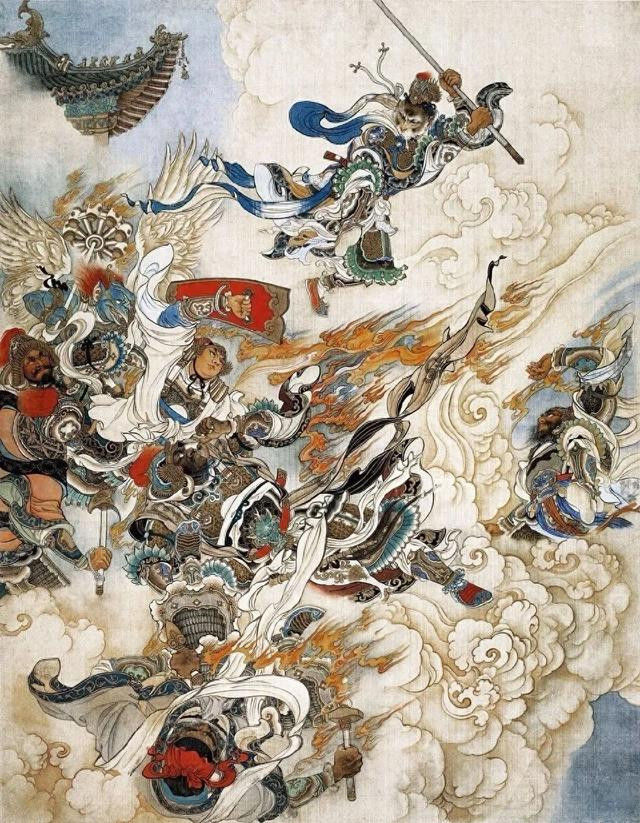

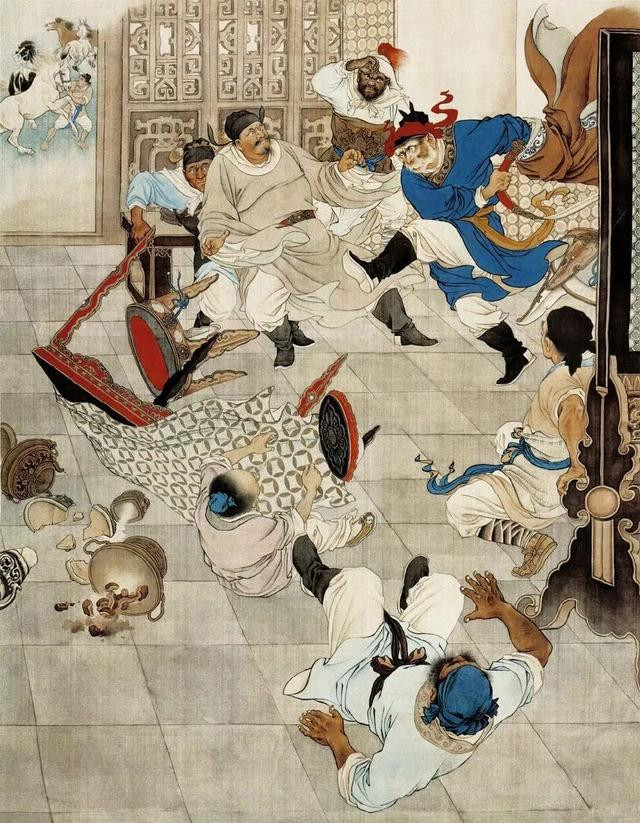

1956年,刘继卣全身心投入到《大闹天宫》组画的创作中。创作过程中,他秉持着对艺术的极致追求,虔诚到近乎苛刻。每次动笔前,都要清水洒地,沐浴更衣,直至内心平静,才开始下笔。他采用中国传统的工笔重彩画法,这种画法对画家的线描、造型、设色基本功要求极高,且极为耗时费力。一片盔甲、一朵云彩、一撮猴毛,都需先用淡墨一遍又一遍地晕染,通常要染十几遍甚至更多,而后上色,如此色彩才会浓重深厚。若是直接上色,颜色便会显得轻浮、单薄、俗气 。

为了这八幅画,刘继卣耗费了将近一年的时间,还不算前期大量的准备工作。一幅尺寸不算大的画,他要画上一个多月,每天从早画到晚,直到看不清颜色才停下。他沉浸在自己所热爱的艺术意境中,废寝忘食,乐此不疲。

1956年,《闹天宫》组画由人民美术出版社出版,以年画的形式在全国大量发行,瞬间受到广大人民群众的热烈欢迎。随后,这组画的原作被送往世界有关国家巡回展出,在国际上也引起了轰动。然而,展览结束后,却出现了令人痛心的意外。八幅原作中,第二幅和第四幅被告知“不慎丢失,难以找到”。这对于刘继卣先生来说,无疑是沉重的打击,后来周恩来总理调阅原作时,也只能看到六幅 。此后再出版《闹天宫》组画时,这两幅只得使用早先出版物的翻拍照片来制版,成为了天大的遗憾 。

几十年后,奇迹发生了。中国美术出版总社的刘延江先生,在整理中国美术馆尘封的众多藏品时,历经周折,终于找到了丢失的第二幅和第四幅原作。这两幅艺术瑰宝重见天日,随后被拍照制版,并参加了纪念人民美术出版社建社五十周年展览会,在美术馆展出。2003年,天津杨柳青画社根据这八幅原作,出版了4开大画册,让更多人得以欣赏到这套组画的全貌。

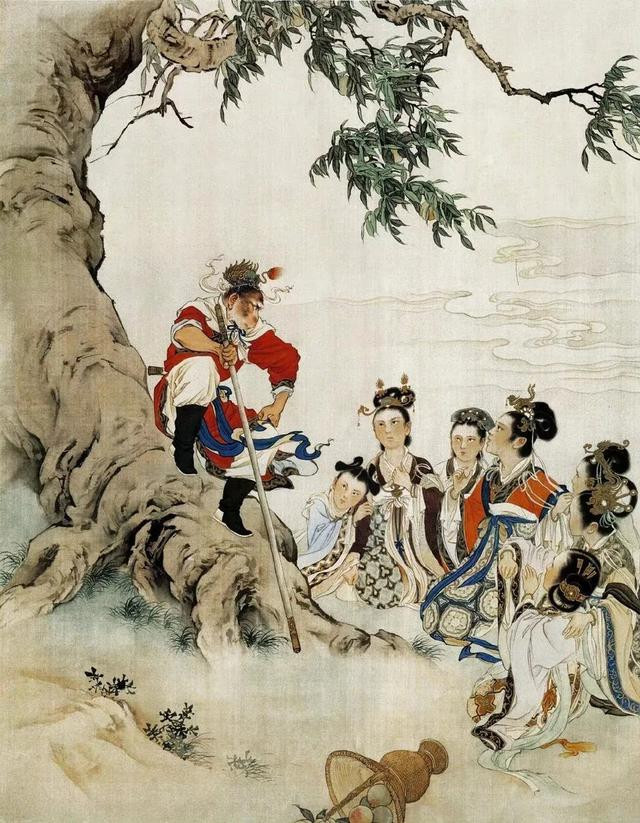

刘继卣笔下的《大闹天宫》,线条飘逸流畅,如行云流水般自然。他巧妙地融汇多种传统艺术的形式技巧,比如形象的线条勾勒脱胎自明代“水陆画”的铁线描,孙悟空的头部则使用了工笔重彩的“湿丝毛法”,而打斗中孙悟空的架势充满了传统戏剧中的“亮相”味道,仿佛能听到戏台上的锣鼓声。他还融入了西画的写实技巧,通过空间透视与明暗体积的塑造,使画面的现实感大大增强 。在人物塑造上,更是达到了出神入化的境界。孙悟空的机智勇敢、神通广大,玉帝的威严却又略显无奈,天兵天将的气势汹汹,都被刻画得淋漓尽致 。每一个人物的神态、动作,都仿佛在诉说着故事,让人仿佛置身于那个奇幻的神话世界中 。

这套《大闹天宫》组画,不仅是艺术创作的结晶,更是承载了一代人的回忆,成为了二十世纪中国美术史上的经典之作。它让我们看到了传统绘画艺术的魅力,也感受到了画家对艺术的执着与热爱 。

#遇见艺术##这就是中国风##国画热##第一次看妖怪视角的西游记#